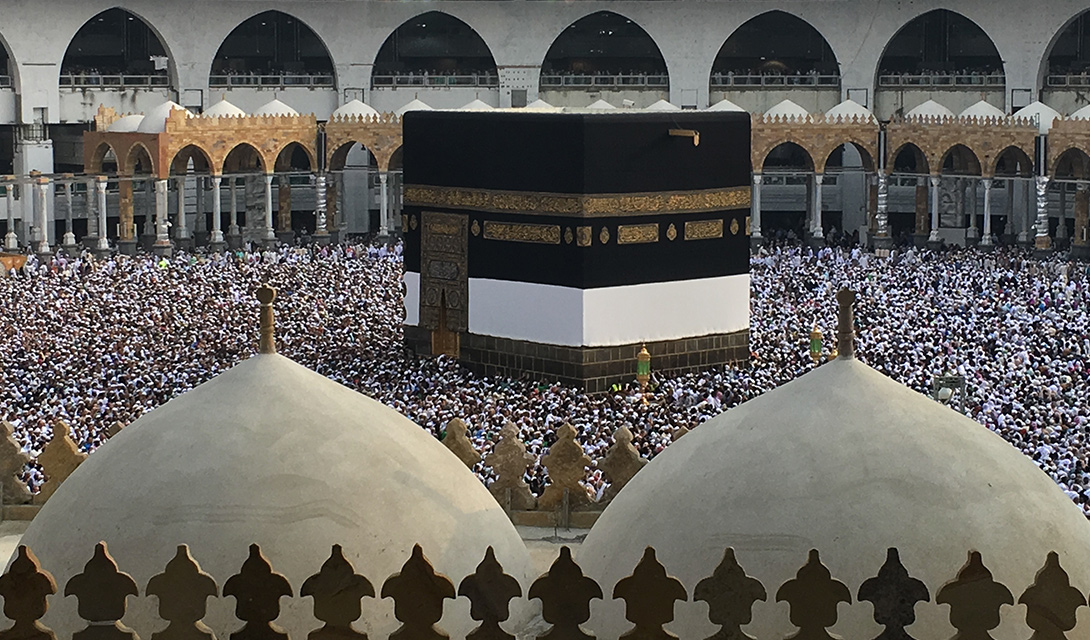

مكة بلد الله الحرام، فيها بيته الأمين، مقصد الحجاج والزائرين، ومهوى أفئدة الناس، شرفها الله وعظمها، وخصها بالخصائص والفضائل التي ليست لغيرها من البلدان، وضاعف فيها أجور الأعمال، وتوعد من هم بالعصيان فيها بالعذاب الأليم.

ولهذه المكانة الجليلة والمنزلة الرفيعة لهذا البلد المبارك فقد عظمها المسلمون، وبذلوا الأسباب من أجل الوفود إليها، وأنفقوا نفيس الأموال في البر بها وخدمتها وخدمة أهها وقاصديها، وتنوعت صور البر والمعروف والإحسان التي بذلها المسلمون في هذا البلد الأمين ما بين عمارة وتجديد للبيت الحرام ومسجده، وحفر آبار وإجراء عيون، وتشييد مدارس وأوقاف وأربطة وأسبلة، وغيرها من وجوه البر.

وقد بقيت آثار بعض هذه الأعمال الخيرية إلى زماننا، رغم تطاول القرون عليها، كالمأثرة العظيمة التي انشأتها السيدة الفاضلة زُبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي، وهي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، فقد قدمت مكة للحج غير مرة، وعظمت عنايتها بإجراء الماء إلى مكة، وصرفت على ذلك أموالاً عظيمة، وآثار عمارتها باقية إلى الآن، وذكر بعض المؤرخين أنها اهتمت بحفر الأعين بعرفة ومنى ومكة، ويُقال إن وكليها حضر إليها في بعض الأيام، وقال: قد انصرف إلى الآن نحو أربع مئة ألف درهم، فقالت له: ما أردت بهذا القول إلاّ أن تعنِّفني وتُنَدِّمني وتمنعني من الخير، اصرفْ وتمّم العمل، ولو كان أضعافَ ذلك. واقترحت عليه أشياء أخر يعملها، فلما انتهى العمل وأُحضر العمّال إلى بين يديها ليكتبوا الحساب قُدّامها قالت لهم: خلّوا الحساب إلى يوم الحساب، ثم أمرت بغسل الدفاتر والأوراق، رحمها الله وأثابها على عظيم صنعها [العقد الثمين (8/236-237)].

إن هذا العمل العظيم من هذه المرأة الفاضلة لهو شاهد على البذل في هذا البلد الحرام، والإحسان لأهله وزواره من الحجاج والمعتمرين، وإنفاق عظيم الأموال في ذلك؛ لعلمهم وتيقنهم أن الأجور والحسنات في هذا البلد تضاعف بما لا يوجد مثله في غيرها من البلدان، وأنهم – بإذن الله – سيجدون ثواب بذلهم وإحسانهم عند رب البيت الكريم، الذي لا يضيع أجر المحسنين.